明朝内阁|明朝“内阁”是怎么来的

明朝内阁(明朝“内阁”是怎么来的)

在很多人眼中,明朝似乎是一个非常奇特的朝代 。明代君主似乎全是“无为而治”,很多人都觉得似乎明朝的皇帝们进入了所谓“君主立宪” 。内阁掌控一切朝权,皇帝端拱于上,根本不需要处理任何政务,全部由“内阁”处理即可 。那么明代真的如此吗?

“宰相”还是“秘书”

明代内阁在很多人眼里就是一个比历代的宰相还厉害的机构 。那么“内阁”到底是怎么来的呢?其实这还得从朱元璋说起 。

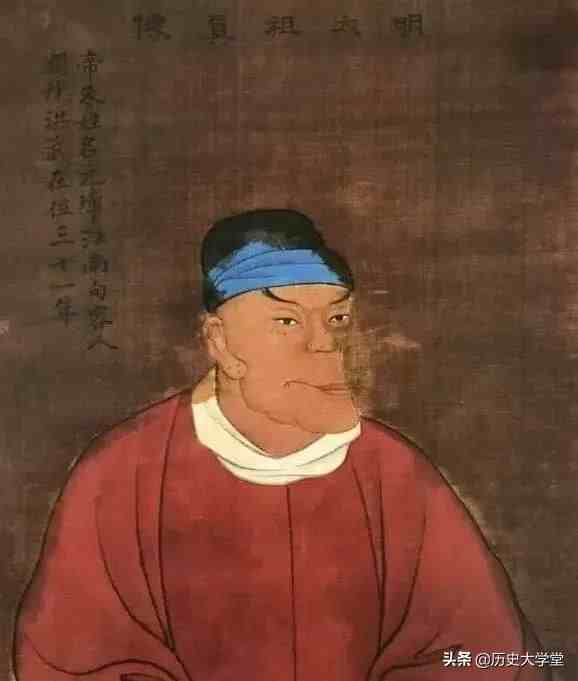

上图_ 明太祖朱元璋半身像 乾隆御制本

洪武十二年胡惟庸案发,胡惟庸死后朱元璋决心借题发挥彻底废除丞相制 。但是朱元璋很快就发现,没了丞相简直要把自己累死 。当时朱元璋每天堆积的公文如山,难以处理,不过朱元璋先生不愧是开国之君,他以极高的精力和能力自己处理完了所有事务,不过等到他儿子朱棣靖难成功上台以后,终于知道朱元璋有多难了 。

当时根据统计,朱元璋平均每天要处理各地公文200多件,平均一个公文就算他批复几十个字也是巨大的工作量 。尤其是朱元璋事无巨细,都一一处理,可以说是非常的尽职尽责,当朱棣接班以后深感皇帝这活可真的太难了 。那怎么办呢?朱棣想了一个办法——找秘书 。

上图_ 朱棣(1360-1424),即明成祖,永乐皇帝

当时朱棣在大学士之中建立了一个团体,专门负责帮他处理政务,平时和翰林们合署办公,这就是内阁的雏形,明代内阁的发展由此真正开始 。但是朱棣时期的皇权依旧鼎盛,内阁平时就是文书之职,比如一度被认为是内阁首辅的解缙,主要工作其实是修永乐大典,对国家政务没有干预权 。这一情况直到明英宗时期才开始改变 。

明英宗上台以后,大臣们发现了一个非常严重的问题——明英宗没有理政能力 。其实也不是明英宗智力低下,主要是当时明英宗的年龄只有八岁 。

上图_ 朱祁镇(1427—1464),即明英宗

明英宗八岁上台,太皇太后又不愿意摄政,朝政全部委托给当时的“三杨”,杨荣、杨士奇、杨溥三位大学士,当时三杨琢磨来琢磨去想出了俩办法:

1. 平时的早朝改为只议“八事” 。也就是说只讨论八件事,而且为了防止小皇帝应付不来,这八件事的处理办法一般也就几个字,而且还是三杨提前拟定好的,可以说是非常人性化了 。

2. 三杨内阁开始实行严格的票拟制度 。所谓“票拟”就是根据明朝的制度,各地的所有公文都先送到通政司,通政司就相当于明朝的信息管理中心,然后这些公文会送到内阁的三杨手中,三杨会在这些公文后面加上自己的处理意见,这就是票拟 。然后这些文件会交给司礼监,皇帝在司礼监批红之后,司礼监的掌印太监盖章,也就算了处理完毕了 。

这套模式可以说是奠定了之后明朝二百年的行政基础 。不过问题在于,即便如此,在这里也有一个非常关键的事情:票拟并非最终意见,仅仅是个建议,如果皇帝不听,那就等于白写 。

内阁的职能非常尴尬,一方面内阁的官阶很低,也就五品,但是他们普遍兼任二品的尚书还会有个从一品或者一品的头衔,这样就能名实相副 。然而此时明代六部的权力仍旧很大,他们可以和内阁抗衡,尤其是吏部掌握人事权,内阁只有人事建议权,上层仍旧是皇帝决定 。但是,总会有人能够打破平衡,翻开历史新的一页 。

上图_ 张璁(1475年12月27日-1539年2月24日),字秉用,号罗峰

权倾天下和苦不堪言

在明代内阁历史上,有几个人是不得不提的,他们就是张璁、严嵩、张居正和叶向高 。

张璁先生是明代第一个真正意义上打破平衡的内阁首辅,在嘉靖帝登基之前,内阁首辅和内阁的其它阁臣都是大学士,一般是分工合作 。大家其乐融融,虽然有首辅的名头但绝对不是一家独大,其它阁员也能发表意见 。所以明代前期的著名内阁都是三人小组居多,比如“三杨内阁”和孝宗时期的“李东阳 刘健 谢迁”内阁 。

但是张璁上台之后,一家独大,独揽重权,当时嘉靖在大礼议之中杖责百官,导致朝廷上他的支持者很少 。所以张璁就成了他不得不信任的“独相” 。张璁当内阁首辅之时,其它阁员根本没有票拟权力,所谓“独揽票拟”,而且张璁还把内阁从翰林院独立出去建立了专门机构,这样一来内阁首辅的权势大大增加 。

- 聪明却孤单的孩子:利用“执行功能训练”提升孩子的社交能力读后

- 如果人生只剩三个月

- 待老

- 王长杰医生提醒治疗子宫腺肌症要纠正“宁可用激素,也不喝这个中

- 子宫腺肌症病人为何会有“不到长城非好汉,不试中药心不死”这想

- 无法选择的“人生剧本”

- “大无畏者”恶作剧

- 不同凡响的“御者”

- 赚“以后的钱”

- 明朝一场抗倭败仗