开的房记录能查到同住人吗|花钱找人调查个人信息

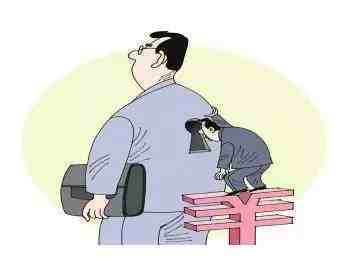

开的房记录能查到同住人吗(花钱找人调查个人信息)开房记录、名下资产、乘坐航班 , 甚至网吧上网记录信息 , 只要付钱 , 你所有的隐私信息都可以轻易被查到 , 并且可以提供7天24小时不间断服务 。更可怕的是 , 竟然有第三方软件为这样的服务提供担保 , 整个交易已跃升到了“平台化”的地步 。

观点1

相关机构需担起保障责任

只要一个身份证号 , 从名下有几套房几辆车、多少资产 , 到何年何月何日某分某秒和某一个人在哪里开了房 , 都会被完全暴露 。这就意味着 , 只要是这个国家的户籍人口 , 不论阶层、身份、职业、性别 , 全民的私人信息都在被“裸奔” 。

根据报道 , 信息的来源主要有两个:黑客和相关机构的内鬼 。无论是铁路总公司还是四大行 , 都曾被曝光对个人信息保护做得不够 , 比起感慨黑客技术高超 , 更应该追问的是公民的个人信息是否得到了应有的、足够的保护?

至于内鬼的监守自盗 , 更是一个公开的秘密 。今年曾掀起舆论热议的电信诈骗 , 就是电信运营商内部的部分人员泄露信息 , 而报道中提及的可以准确获知开房同住人信息并记录精确到秒 , 信息泄露也很有可能是内鬼所为 。全民信息变为了某些人牟利的工具 , 本身已经是一出当代恐怖片 , 而更恐怖的是 , 在这样的危险面前个体几乎毫无抵御能力 。

全民隐私信息被“裸奔”被贩卖 , 是对最基本公民权利的严重侵害 , 对社会发展也会带来极大的风险 。从法律到执法 , 从治理意识到监管实务都存在全面滞后 , 不把这些问题解决 , 公民隐私权被侵害的状况就不会得到完全的改变 。作为信息收集者 , 政府与相关机构必须承担起保障信息安全的责任和义务 。

观点2

打破现状仍然任重道远

从某种意义上说 , 现代社会就是一个大数据的社会 。然而 , 与海量数据储备不相匹配的是 , 我们还未找到一套成熟的机制或方法 , 来对之进行有效的约束与管理 。

不难想见 , 所谓的“商务调查”“人肉搜索”等服务 , 只是一种最终端的商业形态 。这条漫长的产业链 , 其前端必然是各行各业的信息泄露与打包整合 。可是 , 很多时候当事人并没将“泄密”当成多么恶劣的事情 , 这在很大程度上 , 是由于我国目前还没有关于个人隐私保护和商业秘密保护的专门法律 。

在执法实践中 , 面对个人隐私泄露案件 , 相关部门也经常感到难以处理 。要真正堵住个人信息泄露的缺口 , 亟须补齐立法层面和实践层面的短板 。公共立法的滞后是一个方面 , 而行业内部监管的不作为则是另一方面 。在许多行业企业 , 针对客户隐私的保护 , 并未有一套健全的业务流程和职业规范来为之兜底 。于是乎 , 各个环节的“经手人”都有机会、有能力收取信息、泄露信息百思特网 , 到最后“泄密”成为流行的潜规则 , 却没有一个人要为此负责 。

在大数据的今天 , 如果人们都习惯了自己的信息被卖来卖去 , 各行的从业者都习惯于“卖隐私”来赚取外快 , 那么 , 关于“信息保护”的无力与无奈 , 便是一种彻底绝望的放任自流 。而要打破这种局面 , 显然任重道远 。

观点3

让法律成为最后一道屏障

在信息时代 , 社会关注度最高的莫过于网络安全 。然而 , 网民个人信息遭泄露 , 已是家常便饭 。特别是 , 网上贩卖个人信息 , 成为一种新的服务项目 , 网民的所有个人信息 , 均在“服务商”的掌控中 , 并被明码标价公开贩卖 , 令人不寒而栗 。有数据统计 , 在个人信息保护方面 , 网民被泄露的个人信息涵盖范围非常广泛 。特别是 , 个人信息泄露致垃圾短信、诈骗电话泛滥成灾 , 让人防不胜防 。

个人隐私“裸奔” , 何谈网络安全?中国有几亿网民 , 如果网络平台安全漏洞得不到有效解决 , 就不可避免地面临着个人信息被非法窃取和泄露的风险 。然而 , 网络平台出现高危漏洞 , 除了管理缺失之外 , 更在于个人信息保护存在短板 。事实上 , 维护个人信息安全 , 应成为网络平台的强制义务 。

- 什么人不能吃姑娘果

- 企业红包封面怎么领取

- 芒果是增肥还是减肥

- 吃百香果对皮肤有好处吗?

- 端午这首诗是什么意思

- 猫牙齿断了一半怎么办呢?

- 猪肉发光还能吃吗?

- 运动对减肥的效果明显吗?

- 女人吃桃子的好处

- 正营穴的作用