步入中医之门|医圣张仲景

步入中医之门(医圣张仲景)

后三期发文预告:《伤寒杂病论》其书、六经辨证与太阳系统、太阳病简介

发文规则:周一、周三、周五发“迈入中医之门”系列文章,周二发散文系列,周四发”健康娣送“系列(谭亚娣授权文章) 。

【步入中医之门|医圣张仲景】

中医发展的巅峰时代,出现在东汉末年,标志是中国历史上最伟大的临床医学家张仲景“横空出世”,以及其医学巨著《伤寒杂病论》问世 。

对于从小接受逻辑教育和技术科学的当代人,对中医的发展逻辑持有怀疑态度,技术科学教育下的思维会认为人类科学技术的发展从古到今是不断完善和渐进式发展的,为何中医的发展轨迹却会在东汉出现顶峰?但是从人文科学的发展模式来看,这又是符合历史规律的 。例如,中国古诗的发展顶峰就是出现在唐代,似乎后人很难超越李白和杜甫;词作的发展巅峰出现在宋代,后人也很难超越苏轼;古曲的最高顶峰出现在元代,后人也很难超越像关汉卿这样的剧作家 。

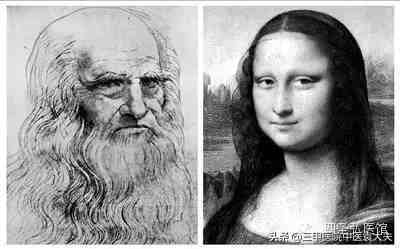

放眼西方世界,文艺复兴时期出现的达芬奇,不仅是历史上最出名的画家,而且还是一位思想深邃、学识渊博的哲学家、天文学家、发明家、建筑学家,除此还擅长雕刻、音乐,通晓数学、生理、物理、地质等学科,现代学者称他为“文艺复兴时期最完美的代表”,是人类历史上绝无仅有的全才,这个高度,后世无人能超越 。医圣张仲景,也如同欧洲文艺复兴的达芬奇,他创建的“天人合一”的人体模型、医学体系和六经辨证原则,至今没有人可以超越 。《伤寒杂病论》所载的269个药方,用药严密,组合精准,融汇了中国哲学象、书、理、占的精髓,如果辨证使用准确,效果立竿见影 。张仲景确立的辨证论治原则,是中医临床的基本原则,其所确立的六经辨证理论,受到历代医学家的推崇 。《伤寒杂病论》是中国第一部从理论百思特网到实践,确立辨证论治法则的医学专著,是中国医学史上影响最大的著作之一,其思想是中医的灵魂所在 。

中国的历史,历来以记录帝王将相为主线,非常遗憾的是,对于这么一位在中华民族繁衍史起着举足轻重的重要人物,其生平并未出现在正史记载当中,现在对于张仲景的很多生平推测,主要来源于各种史料的佐证、民间记录、后世医学家的推测和《伤寒杂病论》这本书的相关内容 。

据考证,张仲景(约公元150~154年—约公元215~219年),名机,字仲景,东汉南阳涅阳县(今河南省邓州市穰东镇张寨村)人,与我们熟知的三国人物曹操、刘备大概是同一时期的人物 。张仲景出生在没落的官僚家庭,其父亲张宗汉是个读书人,在朝廷做官 。由于家庭的特殊条件,使他从小有机会接触到许多典籍,他也笃实好学,博览群书,并且酷爱医学,他从史书上看到扁鹊望诊齐桓公的故事,对扁鹊高超的医术非常钦佩,“余每览越人入虢之诊,望齐侯之色,未尝不慨然叹其才秀也 。”

当时社会,农民起义此起彼伏,兵祸绵延,到处都是战乱,黎民百姓饱受战乱之灾,加上疫病流行,很多人死于非命,“生灵涂炭,横尸遍野”,惨不忍睹 。而府衙自顾不暇,为争权夺势,发动战争 。这使张仲景从小就厌恶官场,轻视仕途,怜悯百姓,萌发了学医救民的愿望 。汉桓帝延熹四年(公元161年),在他10岁左右时,拜同郡医生张伯祖为师,学习医术 。张伯祖当时是一位有名的医家,他性格沉稳,生活简朴,对医学刻苦钻研,每次给病人看病、开方,都十分精心,深思熟虑,经他治疗过的病人,十有八九都能痊愈,他很受百姓尊重 。张仲景跟他学医非常用心,无论是外出诊病、抄方抓药,还是上山采药、回家炮制,从不怕苦不怕累,张伯祖非常喜欢这个学生,把自己毕生行医积累的丰富经验毫无保留地传给他 。比张仲景年长的一个同乡何颙对他颇为了解,曾说:“君用思精而韵不高,后将为良医 。”意思是说张仲景才思过人,善思好学,聪明稳重,只要专心学医,将来一定能成为有名的医家 。何颙的话更加坚定了张仲景学医的信心,从此他学习更加刻苦,博览医书,广泛吸收各医家的经验用于临床诊断,很快“青出于蓝而胜于蓝”,超过了他的老师,当时的人称赞他“其识用精微过其师” 。

- 蒙脱石散|中医为什么不建议吃蒙脱石散

- 中医|中医为什么没能治霍乱

- 今日毛砂仁中药价格「砂仁中医世家」

- 无锡有专门庤疮的医院吗_无锡中医院痔疮

- 重生之门|重生之门有第二季吗

- 中医脉象训练仪_放心的舌象教学仪

- 成都男科中医医院 - 成都曙光医院割包皮

- 无锡中医男科诊所,无锡中医院男科

- 新密中医院会割痔疮吗 - 芜湖中医院割痔疮要住院几天

- 抗焦虑三种中成药_中医彻底治好焦虑症