步入中医之门|名老中医教你如何步入中医之门

步入中医之门(名老中医教你如何步入中医之门)

如何步入中医之门?历代名医莫不是以扎实的背诵基本功开始 。远的咋不说 , 就来说说近处 , 大家可以看一看《名老中医之路》里面的记载:

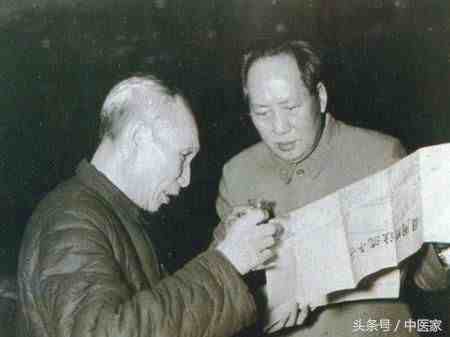

(1)吴棹仙(四川名老中医 , 就是向毛主席献《子午流注环周图》的那位)

老师……中年弃儒从同乡李同庆公习医......以陈修园公余十六种为教材 , 命先师诵读 。如是二年 , 先师对《伤寒论浅注》正文与注释 , 皆能背诵 , 为以后走上医学道路奠定了基础 。……先师对《内经》、《难经》、《伤寒论》、《金匮要略》等经典著作 , 不仅都能原文背诵 , 且字斟句酌 , 做到了解经字字有出处 。

(2)陈鼎三(四川名老中医)

陈老能全文背诵《伤寒》、《金匮》、《本经》、《温病条辨》及许多重要注家之注 , 对《内经》的重要篇章皆能大段背诵 , 对注家更是如数家珍 。中年以后 , 据自己历年来的体会 , 得出这样的结论:不可囿于背诵 , 但又不可不背诵 , 应该有重点的背诵 , 譬如破竹 , 数节之后 , 皆迎刃而解 。

陈老为什么主张背诵呢?他认为临床经验用文字表现很难全面 , 而读书人对同样的文字之理解 , 又会受到文化水平、临床经验、阅历、判断力和想象力等种种因素的影响 。因此 , 要还原到作者所需要用文字表达的实际情况 , 其准确性就比较差 。

我们根本不可能走到已经作古的前辈名家面前 , 由他们通过实际病例讲解总结成文字的东西 , 既无名师亲授的可能 , 那么就只有通过精读 , 反复读 , 以至背诵 , 再在临床上去反复揣摩 , 从中悟出真谛 , 这是其一 。

其二 , 经典著作中的条文 , 乃是从无数病例中总结出来的具有规律性的东西 , 也就是俗话所说万变不离其宗之宗 。记住它 , 背诵它 , 就能在临床上触发思绪 , 吃透精神 , 从熟生巧 , 别出心裁 。

(3)张珍玉(山东名老中医)

我十六岁时 , 父亲便让我一面上学 , 一面在业余时间和哥哥一起学习中医 。首先学习浅显的内容 , 背诵《医学三字经》、《药性赋》、《濒潮脉学》、《(汤头歌诀》等 。《素问著至教论》提出知医应做到「诵」、「解」、「别」、「明」、「彰」百思特网 , 父亲也要求我们从背诵入手 , 先装进肚子里 , 再慢慢消化、吸收 。起初父亲不给讲解 , 又没有通俗版本 , 全凭死记硬背 , 非常吃力 。父亲家教甚严 , 过一阶段就考我们 , 提出其中的一句 , 我们必须熟练地往下背诵 。我和哥哥互相督促 , 互相问答 , 睡觉前背 , 走路时背 , 上厕所也背 。

学识渐进 , 背诵也渐容易了 。二年间把《医学三字经》、《药性赋》、《濒湖脉学》、《汤头歌诀》都背过了 。然后开始攻读王冰补注《内经》、陈修园的《金匮要略浅注》、《伤寒论浅注》 , 也是先背诵 。虽然都有注释 , 也不准看 。

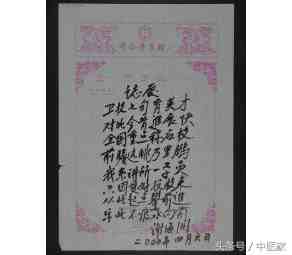

(4)谢海洲

经典著作是中医理论的源泉 , 有了熟读乃至重点篇章能够背诵的硬功 , 博览各家各派 , 才能抓住重点 。老一辈所以能引经据典 , 脱口而出 , 如数家诊 , 就是因年轻时下过一番苦功 。经典读熟了 , 以后才有豁然贯通之妙 。尤其在青少年时 , 奠基更为重要 。

我四岁时 , 随祖父课徒的学生念些歌赋 , 虽不理解 , 念得百思特网多了 , 也就记住了 。背 , 不单纯是记忆的问题 , 还有加深理懈的作用 。学习方歌、药物更是如此 , 不背不成 。熟背才能得心应手 , 口到笔到 , 熟能生巧 。临术时初有方 , 后无方 , 最后又有方 。这种意境都是背诵、记忆、实践、提高的过程 。背诵开始要少百思特网 , 由少而多 , 积腋成裘 , 积沙成塔 。到一段落 , 可以暂放 , 再另起第二段落 , 记熟了再开始第三段 。

- 生生之门的读后感大全

- 痉挛性斜颈的中医治疗

- 护理工作者的心得体会怎么写?

- 高中新生军训感言如何写?

- 最新军训感言怎么写?

- 中医药高专学校毕业生供需见面会邀请函怎么写?

- 前列腺炎久治不愈 听听老中医怎么说

- 学校未来作文格式怎么样?

- 中医|国内中医院排名前十名,全国十大中医院排名

- 中医求职信