历史上有名的娘惹|什么是峇峇娘惹?

历史上有名的娘惹(什么是峇峇娘惹?)实际上,早在2008年,由谢敏洋、卢燕金共同执导的《小娘惹》首次播出后,就风靡了整个东南亚,两年之后该剧又在中国的几家卫视播出,成为观众心中的经典 。

新版《小娘惹》剧照 。来源:电视剧《小娘惹》官方微博

华丽的宅邸、艳丽的服装、精美的衣饰、可口的菜肴……充满南洋特色的元素穿插在全剧中,让人久久不能忘怀 。抛开剧情不说,剧中的人情风貌,相信对于年轻的中国人而言都是神秘而陌生的 。如今,该剧的热播,让历史悠久的“娘惹文化”重新受到关注 。

什么是峇峇娘惹?

“Baba and Nyonya”,中文翻译为“峇峇娘惹”,有人也把他们称为“Peranakan Cina”,意思是“土生华人”或“侨生华人” 。有关峇峇与娘惹的由来,至少可以追溯到明清时期 。

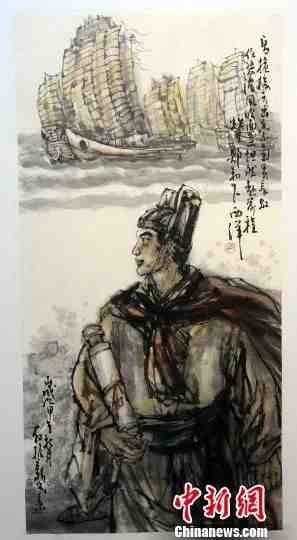

明朝初期,三宝太监郑和七下西洋,舰队随行最多可达数万人,前后历时约三十余年 。

资料图:国画作品《郑和》(作者:翁振新)刘可耕 摄

期间,广东、福建一带的的中国人也大量来到东南亚定居从事商业和农垦 。闽、粤地处沿海,渔民众多,造船业和航业发达,出海便利,且有很多渔民被郑和招募为舵工、船师或者随员,长期下来形成了沟通海外,向海外谋发展的传统 。

到了清朝,大量中国人“下南洋”,向东南亚各国特别是英国的“海峡殖民地”迁移 。

随着华人移民的不断增多,华人与当地土著的通婚繁衍现象也不断增加,最终在文化和语言上形成了融合,发展为“峇峇娘惹”族群 。一般认为,华人与当地土著的后代,男性称作“峇峇”(Baba),峇峇族群的女性被称为“娘惹”( Nyonya),意为小姐、夫人 。

在那个普通话尚未普及的年代,夹带着南方方言的中国人和口中说着马来话的马来人或当地土著通婚后,让广东、福建方百思特网言+马来语的语言模式成了峇峇与娘惹的特殊语言——峇峇马来话 。

例如,在电视剧《小娘惹》中,你是否还记得剧中有一个叫“Kamcheng”的瓷器 。这个盛放食物的瓷器对峇峇娘惹们有着特殊的意义,因为“Kamcheng”在福建话里是“感情”,象征感情永固紧密 。所以娘惹们都非常珍惜这个特别的物件 。

除了语言外,峇峇娘惹在服饰、饮食、婚嫁仪式上,也表现出中国传统文化和马来文化的融合 。

资料图:传统娘惹服装展 。(马来西亚《星洲日报》)

娘惹服饰实际上就是把马来传统服装改成西洋风格的低胸衬肩,加上中国传统的花边修饰 。其颜色不仅有中国的大红粉红,也保留了马来人的吉祥色——土耳其绿 。服装上点缀的图案,则是中国传统的花鸟鱼虫、龙凤呈祥 。

据报道,至今在新加坡,很多政治要员的夫人,还有些名人夫人,要出国或招待贵宾时,也会选择一些现代化的娘惹服装,因为他们觉得穿娘惹服装很能代表新加坡 。

娘惹绣珠鞋 。(新加坡《联合早报》)

娘惹们不光衣服很讲究,脚上穿的鞋子也很讲究 。娘惹的鞋子叫做Kasut Manek,在当时以手工制作,一双手绣约1.8万颗细珠,编织出花、鸟、孔雀以及金鱼等设计 。

Kasut Manek最初并非专属于女性的鞋饰,在早年,一双绣珠鞋,不但象征峇峇娘惹的身份认知,鞋子的数量更彰显了其主人的社会地位 。直百思特网到今天,绣珠鞋依然被视为峇峇娘惹族群与传统服饰的的代名词 。

峇峇娘惹穿得讲究,吃得也精致 。

在饮食文化上,东南亚土生华人特有一种被称为“长桌宴”的家庭宴会形式,融华人、马来人和西方餐饮文化于一体,常见于寿宴或婚宴 。其用餐形式类似于欧美国家,使用一张可坐8人以上的长方形餐桌,讲究餐桌礼仪,而食物具有浓烈的华人和马来饮食风格 。

在宴席正式开始前,会奉上龙眼茶、娘惹糕和槟榔“暖场” 。电视剧《小娘惹》首集中,马六甲峇峇娘惹商人黄元为招待宾朋就在家中举办了“长桌宴” 。

- 私人影院|私人影院可以看上映多久的电影

- 私人影院|私人影院会放映正在上映的电影吗

- 武汉|武汉樱花5月还有吗

- 武汉|武汉樱花在哪个大学

- 武汉|3月份武汉的樱花开了吗

- 身体乳|果酸身体乳怎么样,护肤效果好的身体乳排行榜

- 身体乳|身体乳哪个牌子的补水保湿效果好,身体乳排行榜

- 面霜|好用的面霜公认最好用学生党,口碑最好十大面霜排行榜

- 女性统治者|世界十大女性统治者,世界历史上的女性统治者

- 长高|十个长高的科学方法秘诀 怎样长高最快最有效