工笔花鸟论文|论工笔花鸟画的体格延承与当代特色( 二 )

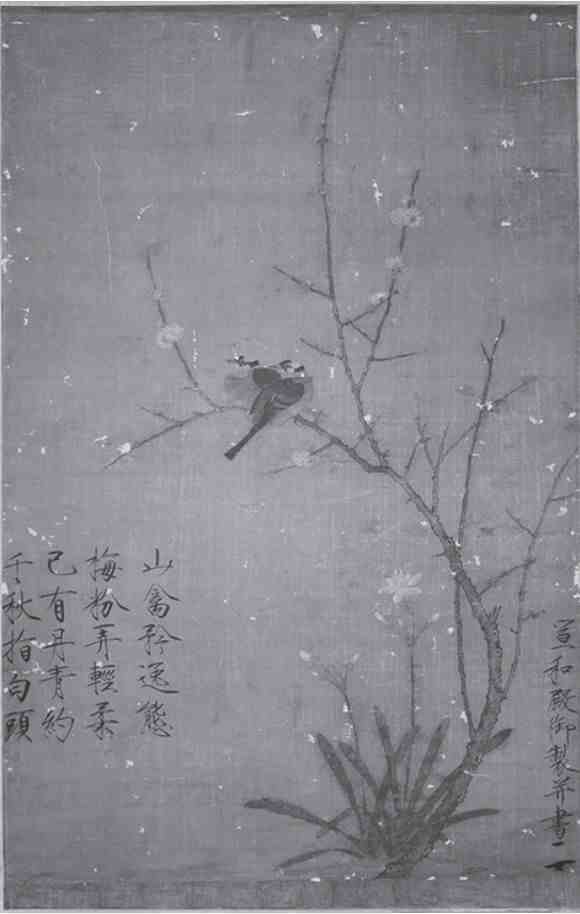

如果展开来看,可以发现中国古代的文学艺术在精神境界上都非常注重“意”与“象” 。可以说,“象”与“意”是中国美学的普遍准则 。所谓的“象”就是人与自然的比对关系,也就是说,从自然万物中凝练出来的理式变成“抽象”,这种抽象既有行而上的特征,也有行而下的特征,与人的内在精神产生互动共鸣,融合一体,从而产生了既带有普遍规律性又具有典型性的形象 。比如在《周易系辞下》中言:“古者庖牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情” 。[2]由此看来,作为万事万物总规律的八卦,也是在观“象”的基础上发展来的 。更为重要的是,这种抽象规律是在观察自然(观鸟兽之文与地之宜)和观察自己(近取诸身)的基础上发展来的,因此就会达到“通神明之德”和“类万物之情”的结果 。这里的“通德”与“类情”,实际就是以后绘画美学中“比德”“传神”“比兴”的前身 。中国的书画艺术是象形的,因此中国古代对书画评论时经常有“如春蚕吐丝”“矫若惊龙”之类的比喻 。工笔花鸟画艺术作为一种绘画表达形式,也是作为人与自然沟通的渠道,通过抽象了的、但带有一定造型特征的“象”来与人进行沟通和交流 。

【工笔花鸟论文|论工笔花鸟画的体格延承与当代特色】

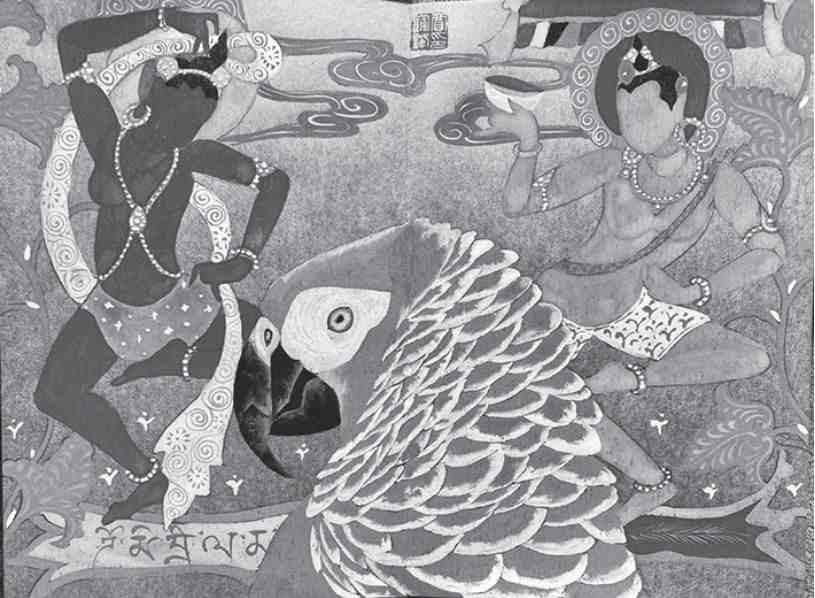

“意”是比“象”更高一层的境界,更侧重主体性表达,是中国美学发展的更深一层次 。正所谓“得意忘象”“得意忘言” 。如果作为主体生命精神的“意”能够表达充分,就不需要过分依赖作为人与自然沟通载体的“言”与“象”,而是要进行抽象概括和加工,由此就出现了变形和夸张,从而形成了带有一定主观性、具有装饰性的工笔画作品以及注重主观情绪表达的写意画作品 。这样看来,工笔花鸟画不排斥写意,工笔花鸟也要“写意”,只是表达“意”的途径更隐晦罢了 。并不是叫“写意画”一定就能“写意”,叫“工笔画”,一定仅能“写形” 。正如清代邹一桂所言,古人多详人物山水而略花卉,其实乃是片面之见,花鸟画与人物画一样,“未有形缺而神全者也” 。也就是说,都要讲究“传神” 。同时他还批判了当时那些自以为是的文人画家,认为他们的写意花鸟“苞蒂不全,奇偶不分,萌蘖不备,是何异山无来龙,水无脉络,转折向背、远近高下之不分,而曰笔法高古,岂理也哉?”[3] 。虽然他这样贬斥写意画有些片面,但是在清代写意花鸟画漫天飞的时候提出这种观点,认为那种“不讲理法”的写意花鸟画家与那种“专事粉本”的工笔画家,都是应该批判的,就显得难能可贵 。另外,同一时期的方薰在《山静居画论》中说道:“世以画蔬果花草随手点簇者谓之写意,细笔勾染者谓之写生 。以为意乃随意为之,生乃像生肖物 。百思特网不知古人写生即写物之生意,初非两称之也 。工细点簇,画法虽殊,物理一也 。”[4]他指出写意和写生其实是一回事,开始的时候并没有“两称”,并且“物理一也” 。近代工笔花鸟画家于非闇在谈他的创作感受时也说道:“民族绘画自古以来首先注重的是立意,这就意味着在构思时主题要明确形象要生动,和作诗文所要求的一样 。”[5]

以上论述,其实是在澄清一个理论的误区,那就是把“工笔”与“写意”对立起来,从而导致人们认为“工笔”就是“写生”,就是“临摹粉本”与“模仿自然” 。其实写生只是一种学习方式和创作过程的一部分,工笔画要写生,写意画也要写生 。它是和“临摹”相对应的一个概念,可是很多人把这两个概念模糊了 。概括起来看,工笔花鸟画不怕工而怕匠,写意花鸟画不忌意而防野 。匠则无趣,野而无理 。工笔、写意只是表现方式、表现技巧不同罢了,没有孰优孰劣、孰高孰下的问题,用全球化理念武装的当代画家更应该抛弃元明以来形成的这种片面认识 。

工笔花鸟画在经历了元明清的相对消沉以后,到了民国初年被康有为、陈独秀等政治家提了出来,以其“写实精神”(其实是他们的一种误解)当成改良中国画的工具,最终因为没理解其内在精神而偃息 。回顾整个中国近现代史,也只出现了寥寥几个专事工笔的花鸟画家,并没有产生群体性的影响 。

- 论文写作诚信承诺书如何写?

- 大学优秀毕业论文评语写法怎么样?

- 毕业论文工作计划怎么写?

- 大学优秀毕业论文评语怎么写?

- 经济类论文的写作思路怎么写?

- 论文指导教师工作总结怎么写?

- 质量工作评语如何写?

- 毕业论文致辞范文有没有?

- 毕业论文执导教师评语范文有没有?

- 毕业论文指导工作总结格式怎么样?