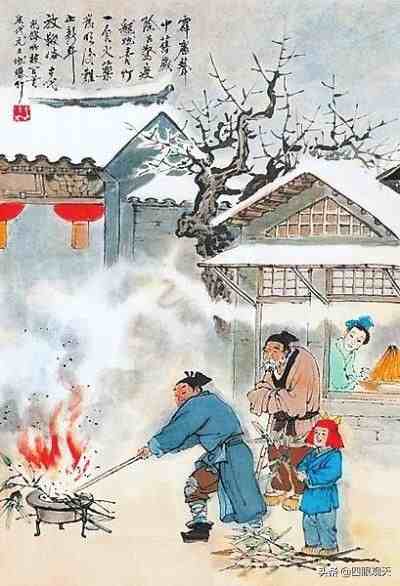

鞭炮的由来|中国千年鞭炮史( 二 )

按:《神异经》云:西方山中有人焉,其长尺余,一足,性不畏人 。犯之则令人寒热,名曰山臊;以竹着火中,烞熚有声,而山臊惊惮 。此虽人形而变化,然亦鬼魅之类,今所在山中皆有 。《玄黄经》所谓(山巢)鬼也 。俗人以为爆竹起于庭燎,家国不应滥于王者 。

在南北朝的时候,已经形成了春节,在正月初一的时候,全家人早起,在院子中燃烧竹子,令其爆裂,目的是“以辟山臊恶鬼”,古代的瘟疫多在过年前后发生,所以爆竹就是为了祛除瘟疫 。文中下面还写了当时的人们会“正衣冠,以次拜贺”,还要“进椒柏酒,饮桃汤 。进屠苏酒,胶牙饧 。下五辛盘 。进敷于散,服却鬼丸 。各进一鸡子 。造桃板着户,谓之仙木 。”这么多活动,目的只有一个,就是预防疾病,整个春节就是一全民动员防病日!

对联

文章还引用了东方朔所写的《神异经》,说是烧爆竹为了防一种鬼叫“臊鬼”,它的特性就是“犯之则令人寒热”,不就是发烧打摆子么?古人没有搞明白杀菌是要烤火的,误以为是声音起的作用 。

当时人们就认为爆竹起源于庭燎,宋代袁文《瓮牖闲评》也写到:“岁旦燎竹于庭”,认为爆竹是先秦庭燎的遗存 。宗懔有强烈的等级观念,认为老百姓不应该学皇室的行为,这是僭越,可是老百姓在实践中发现庭燎有用,哪管你那些个 。

爆竹的出现跟“衣冠南渡”有直接的关系,是南北文化交流的产物 。

鞭炮

三、火药的产生,爆竹开始升级

我们现在见到的爆竹里面是加了黑火药的,原始的爆竹就是一节竹子,爆炸的原理是空气受热膨胀,音响效果比木柴好,但是终究是有限的,而且不是每次都能保证有很好的爆炸效果的 。由于技术的限制,也没有更好的办法提高这种音响效果 。隋唐时期,道教盛行,人们追求炼丹服食,羽化成仙 。但是没有练成,可是却发现了黑火药的制造方法,黑火药点着之后会产生爆炸,这就为爆竹的升级提供了技术支持 。

我们知道古代一项技术的运用要远远慢于现代 。很长一段时间内,隋唐之人还是保持燃烧原始爆竹的习俗 。中晚唐时期的诗人来鹄有一首诗《早春》中写道:“新历才将半纸开,小庭犹聚爆竿灰” 。《通俗编排优》记载:“古时爆竹,皆以真竹着火爆之,故唐人诗亦称爆竿 。后人卷纸为之 。”来鹄写到的“爆竿”是用一整节竹竿放在火里燃烧,以听取连续的爆破之声,那个时候还是原始的状态 。在更晚一点的晚唐到五代时人韩鄂《岁华纪丽元日》中写道:“故除夕元日,竹爆广庭,松标高户,门绽金柳,朱联罗户,以待月益日新,承福寿财禄 。”这里面的“竹爆广庭,松标高户”相对,松是真松,竹子应该还是真竹 。

日本保留插门松的习俗

从这些记载中,唐初李畋将火药塞入竹筒之中制成爆竹的说法,是有待商榷的 。

但是到了宋朝的时候是有了确切的记录的 。《四库全书》第486册施宿《会稽志》卷十三《节序》中记载:“除夕爆竹相闻,亦或以硫磺作爆药,声尤震厉,谓之爆仗 。”里面明确提到了用硫磺做爆药,但是它只是说用硫磺做爆药,而并没有说用纸卷做外壳,应该是在竹筒中放黑火药来引爆的 。文中前面还加了“亦或”,说明那个时候,真竹爆竹和火药爆竹是并行的 。

南宋范成大写的《腊月村田乐府十首爆竹行》就描写了爆竹的制造和燃放情况:

岁朝爆竹传自昔,吴侬政用前五日 。食残豆粥扫罢尘,截筒五尺煨以薪 。这里的爆竹并有没有加火药,诗里并没有明说,是说了将竹节在火上烘烤,由手脚麻利的健仆趁热在阶下摔爆,声如雷霆 。人们还会用碎片放在床下,相信它有“除疠”的功效 。但是如果只是烧的竹子,怎么可能有如“雷霆吼”的效果呢?应该是内填火药,但是没有引信,不像现在这样点燃,而是丢到火里烧一会,看着差不多要爆了,再拿出来摔爆 。

节自汗流火力透,健仆取将仍疾走 。儿童却立避其锋,当阶击地雷霆吼 。

一声两声百鬼惊,三声四声鬼巢倾 。十声百声神道宁,八方上下皆和平 。

却拾焦头垒床底,犹有余威可除疠 。屏除药里添酒杯,昼日嬉游夜浓睡 。

古代烧爆竹

- 私人影院|私人影院可以看上映多久的电影

- 私人影院|私人影院会放映正在上映的电影吗

- 武汉|武汉樱花5月还有吗

- 武汉|武汉樱花在哪个大学

- 武汉|3月份武汉的樱花开了吗

- 身体乳|果酸身体乳怎么样,护肤效果好的身体乳排行榜

- 身体乳|身体乳哪个牌子的补水保湿效果好,身体乳排行榜

- 面霜|好用的面霜公认最好用学生党,口碑最好十大面霜排行榜

- 女性统治者|世界十大女性统治者,世界历史上的女性统治者

- 长高|十个长高的科学方法秘诀 怎样长高最快最有效